まずちょっと、時事的なお話から入りますと。

去る2022年7月8日、ニッポン国の前の前だかの元・総理大臣さんが、まあその暗殺されました(☆)。

だからどう……と、私が思うことも別になく。

その死んだ大臣さん&その信奉者さま方の愛用していたことばを借りれば、〈こういうこともまた、一種の“自己責任”なんスかねぇ〉……などと、感じたばかりでした。

イスラムっぽい紛争地域でジャーナリストが、〈見殺しという殺人〉の被害者になることも、自己責任だとすれば。

またいっぽう、たいして好かれてない政治家がろくなぼうぐもそうびせず街頭に出て、そういうめにお遭いなされるのも自己責任なのかな……と。

と、それはそのカッコよさをきわめた《自己責任論》を、こよなく愛好し称揚される方々のお考えでしょう。私としては、まあ別に、ですが。

──そして。そんなこととはとくに関係もなく、自分的な課題図書の、ジャン・ボードリヤールさん著『象徴交換と死/L'échange symbolique et la mort』(1976)を、私は見ようとしていました。

なぜ、これが課題図書か──。偉大なるボードリさんのご理論が、私たちのヴェイパーウェイヴとかいうへんな音楽(もどき)、そのむりやりな正当化にも役立つはずと、思いこんでいるからなのですが……。

で、そうしますと──。けっこう書かれていることが、激烈なんですよね。ちょっと意外なまでに、そちら側へ踏みこんだことらが述べられています。

それがもう、序文からして、このようです。

以下すべての引用らは、邦訳書『象徴交換と死』(ちくま学芸文庫版, 1992)からです。また見やすいよう、随所で改行を追加しています。

どんなシステムでも、完全な操作可能性をめざせばめざすほど、死にたえるほかはない。

システムが「AはAである」あるいは「二足す二は四である」と言うとき、そのシステムは絶対権力に近づくと同時にまったくのお笑い種にも近づくわけだ。(p.17)

同一性なるものは、もう維持できないものだ。それは自分自身の死を組みこむことができないのだから、同一性は死と同じことだ。

(p.18)

すべてのエネルギーが結びあってシステム自身の死をめざす、したがって、ただひとつ採りうる戦略は、“カタストロフィック”な戦略であって、弁証法のそれでは決してない。事態を極端にまでおしすすめて、きわめて自然に事態が逆転し崩壊するようにさせなくてはならない。

(p.18-19)

シミュレーションのなかのシステムよりも遠くまで前進しなくてはならない。死にたいして死を差し向けなくてはならない。それこそ、ラディカルな同語反復なのだ。

(p.19)

そうは長くない序文の中でさえ、どんどんご主張がエスカレートして行っている気味で、実にやばみありますね!

なお三つめの引用文では、《加速主義》のはしりみたいなことが言われていることも、また実に……。

……が、そのようにも言われながら、しかしボードリさんは原注において、まあその生物としての《死》のことを述べているのではない、のように補足されています(p.20)。

ここいらで言われている《死》とは、支配しているところの《システム》の、浸透と発展などが、ついに果てつくところである……くらいなご説明を、なされている気がしますけれど。

しかし次のようなところを見ると、いかがでしょうか。

主人は、奴隷から死を奪うことで、奴隷を象徴財の流通からひきはなす。主人が奴隷に加える暴力とはそういうことであって、この暴力が他人を労働力にしばりつけるのである。それこそが権力の秘密なのである〔…〕。

権力の構造とは死の構造である。

このことは権力を廃棄するという革命主義者の遠近法をまったく変えてしまう。権力が“延期された死”であるとすれば、この死の“宙づり”が取り除けないかぎりは、権力は取り除けないだろう〔…〕。

生命を一方的に与えるという、主人のもつ権力が廃棄されるのは、この生命が“延期されざる死という形で”主人に返される場合だけである。(p.97)

──とは、なかなか恐ろしいですね!

もとはヘーゲルさんのご発案であり、それをコジェーヴさんが強調し、そしてラカンさんが世に広く伝えた、《主人と奴隷の弁証法》……。

これをボードリさんもまたご活用されている、ということは初めて知りましたが。それにしても発展のさせ方が、なかなか思いきっています。

そうしまして、さらに。

情熱的で犠牲的な死は、公然と“死のスペクタクル”をうけいれる──〔…〕。他人の死というものは、人目につく距離におかれてこそ味わい深いものである。

(p.404)

社会が十分計画的に人殺しをすると、中世的ともいうべき野蛮な復讐だといってひとは非難するが、それこそ社会を大いに賞めることである。なぜなら復讐はまだ死の“相互性”であるからである〔…〕。

(p.405)

このあたりは、著者も明示しているとおり、ジョルジュ・バタイユさん的です。《死》なるものを単なる喪失だとはとらえず、むしろ充実した豊穣なる何かだと、見ようとされているもようですが……。

では、もう。この社会もまた、〈王殺し〉である私たちの罪人を、公開の残虐死刑ショーにでもして祝祭的に、ヒャッハーとフィーバーいたしたらよいでしょうか?

……ああ。2015年、ジャーナリストの後藤健二さんは、何かけしからぬニッポン人らの代表として復讐めいた感じで殺害されたらしくて、するとまさしく〈死の“相互性”〉のありげな、意義の深い死をとげられました──とも、なりそうなのでしょうか。

そして現在、2022年。ニッポン国の元・総理だったようなお人におかれても、この社会の貧しさと汚らしさなどを彼のわが身に回収している感じで、その死が意義ある充実したものと、なったりしたのでしょうか?

まあ少なくとも、何か世界に冠たるらしきニッポン国をご統治なさっている自公政権、そのプロパガンダに使えるくらいの意義ある死では、あったのでしょうか。

そして、まあ。本書のこのあたりまでを(やや拾い読み的に)、拝見いたしまして、思ったのですが。

ちょっとニホン語のネット等に出ている紹介文たちは、このボードリヤールさん『象徴交換と死』という著述について、タイトルの前半である《象徴交換》という要素のほうを、やたら強調しにかかっている気がするんですよね。

そして逆にその後半をなす、《死》という要素のウェイトを──その強迫的かつ脅迫じみてさえもいる、あまりにもしつようなあらわれを──うかつに軽く扱おうとしているのでは、と。

だがしかし、それも無理からぬことでしょう! 言われていることらがいろいろと、やばめですからね!

……これはついさっき本文で見たお話なのですが、私どもみたいな飼いならされた奴隷根性の左派もどきのやからは、せいぜい資本主義システム改良の代替案くらいしか出せません、のようなことです。

資本主義システム下の欺まん的な等価交換ではなくて、《象徴交換》を……という提案があるとして──あったとして──。

だが、そのコンセプトが秘めているあからさまにどうしようもない暴力性──〈死に対しては死を〉──からは、ついつい思わず目をそむけますよ。プイッと。

死を語ることは笑いをひきおこす。ひきつったようなみだらな笑いを。

セックスを語ってももうこんな反応はひきおこさない。セックスは合法的で、死だけがポルノグラフィー的である。(p.428)

ここでついつい分析もどきの注釈を付加しますと、フロイトさんのご著書『機知』(1905)等によって明らかにされているとおり、この種の笑いは《否認》ということです。まあ、分かりきったことですが!

だいたい私にしたところが、〈アカンわぁ、いとしボードリはんも言わはることが激しぃおすなぁ!〉くらいの薄笑いをもって、これらを受けとめたいくらいです。しかし、そうもまいりませんけれど。

コンピュータは、生きのびたいという希望をいだきながらもわれわれが従属するミニチュア化した死である。

(p.430)

──まさにそうであるがゆえに、われらがヴェイパーウェイヴのインフィニティ・フリケンシーズさんによる歴史的名作が、『コンピュータ・デス』であるのでしょう。

生きているというほどには生きていない私どもが、コンピュータに従属しつつ、さきに言われた〈宙づりの死〉とせいぜいに、たわむれています。

ところで、これまたあまり強調されないことのようですが。この書のラストの五分の一くらいは、広い意味での《言語学》めいた検討にあてられています。

それがまあ、あまり重要視されないソシュールさんの《アナグラム論》をきっかけに、このポスト近代の言語活動の見直しがはかられている感じですが。

うまい要約などはできませんけれど、ここらでは、言語(それを構成する音素)や記号らもまた、一種の、“もの”であるようなことが言われていそう。

そしてそれがまた、すでにおなじみ《消費社会》の論理によりまして、濫造され乱用されています。ゆえに──。

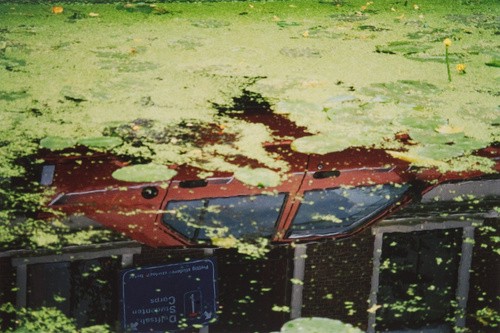

この言説の「消費」〔…〕、過剰そのものの想像力に支えられたこの浪費的操作は、われわれの、制御されない経済成長の社会のイメージに合わせて、やはりまったく驚異的な残滓、消費されるが決して使いつくされることのない記号表現の、破壊できない廃棄物をふりまく、驚異的なインフレーションをもたらす。

というのは、役割を果たし終えた語は消滅せず、廃棄物として蓄積されるからである──産業による汚染と変わらない、そしてこの汚染と同時代の出来事である、記号による途方もない汚染がおこなわれているのだ。(p.467)

……いいですね! その汚染された環境下に、私たちはあって、消費社会の生み出した悠久で不朽の残滓で廃棄物たちを──記号のカスらを──ネッチャネッチャとこね廻しています。このテクストにしてもね!

それもそうであり、かつまたこの21世紀の現在の地球の夏のクッソ暑さ……おそらくは人類どもによるエネルギー消費の残滓としての要らない熱が蓄積されすぎ、エントロピーか何かが、もうたまらないですけれど!

かくて再生などは前提としていない〈“カタストロフィック”な戦略〉というものに、望んでいるものが多くはないまま、“誰も”が巻きこまれているのでしょうか?

〈すべてのエネルギーが結びあってシステム自身の死をめざす〉、と、叙述されたムーブメントに……?

だが、話を戻し。またフロイトさん『機知』や意外にジュリア・クリステヴァさんなどなどが援用されつつ、こういうことも言われます。ここは比較的、分かりやすいような気が。

リビドーの盲目的超現実性〔シュルレアリテ〕が、言語の現実原則と透明性の原則をぶち壊す。最良の場合には、詩的実践はこのようなものとして解釈される。

ルチアーノ・ベリオの生命力に滿ちた騒音がそうだし、アルトーの残酷演劇がそうだ。あのあえぎ、叫び、うめき声がそうだ。

言語〔ラング〕の内面化された圧迫的空間に肉体を侵入させ、肉体に言葉を発させることがそうだ。(p.536-7)

……とはいえ。

そうして、〈詩的実践〉としてのアートをがんばろうぜェ、けっぱれェ、というだけのご主張にはならないんですよね。実にボードリさん的な、お話の運びとして。

ここいらがもう、深遠であるのか、はぐらかしや隠喩であったりするのか、言いきれないところですが……。

〈詩的実践〉の究極の目的とは、《無意識》の解放みたいな初歩のレベルのはるか向こう、いっそ言語および事物らの壊滅や根絶なのである(p.538)……かのもよう。

──とすればそれは、私たちの制度的な《アート》などというちっぽけなわくには、収まりようがありません。大したアナーキーさであるな、と感嘆させられます。

まあそういうことで、結論めいたことは──。

1970年代の当時まだ大いにはばをきかせていたマルクス主義と精神分析、それらの折衷や綜合をはかったりするのは無益なプランでしかなく、その両方を否定的媒介の踏み台にするくらいのことこそが、〈革命的分析〉の前提になるような……。そういうお話のようです。

では、さて。ななめ読みにしても本書におつきあいして、《死の舞踏》的なショーをたっぷりと──とくと拝見いたしたような気分になっておりますが。

だが。かの名著『消費社会の神話と構造』(1970)が、マーケティング関係の重要文献でさえもあるような《使える論者》こと、われらのボードリさんです。

であるので。まさかマーケ的観点からではないでしょうけれど、なにせ強烈すぎるキーワードである《死》──バタイユさん等とかぶり気味でもある──それに替わり、1990年代くらいからご提示なさったキーワードでありコンセプトが、《悪》であるのでしょう。

すなわち、『透きとおった悪』(1990)、『悪の知性』(2005)──と、そのご著書らのタイトルにもあるように。

《善》にして良であることを装いそして強制してくる支配のシステム、それに対抗するアチチュードのようなものとしての、《悪》です。

そういうボードリさんの言説らのほうが、いままでの私には、印象的だったもようです。

いや、ご紹介してきたような《死》を、追ってボードリさんが引っこめたわけではありません。つねに出ていると言えば出ているのですが、しかし90年代以降のご著書らでは、そこへのアクセントが弱くなっていそうです。

さらにはその《死》に置きかえての気配のキーワードとして、もはや死でさえもない、《消滅》があらわれます。これがまた怖い!

それで、あまりにも《死》が蔓延しているかのような──隠そうとして禁じるほどに、《死》はどこからでも漏れだして蔓延する、と説かれているわけですが──『象徴交換と死』への驚きが、すごかったようです。

そしてその《悪》を想うとき、私たちのヴェイパーウェイヴか何かいうものが、ちょっとまた大した《悪》なんじゃないかな……と、つい感じるんですよね。

ボードリさんの言説らがミーム化されたものとして、“すべて”は《シミュラークル》なのだ、ようは《ハイパーリアリティ》である、みたいなことが言われまして。

そしてそういう用法を、それほど否定的にも考えず、私なんかもたまには言っている気がしますけれど。

それでまあ。万事がシミュラークルなので、私どもはヴェイパーウェイヴなのさ、というとらえ方もまた、それはそれでいいとは思うのですが。

ただ、そのシミュレーション万能時代を、大いなる悦びとともに謳歌しているわけでもなく──そういうことは、この輝かしき豊かな消費文明の、メインストリームの側でなされています──これでも抵抗している感じですね。

ボードリさんの遺された言説らにしても、私どものヴェイパーにしても、です。だから、《悪》のサイドにいます。

そして私たちは、〈シミュレーションのなかのシステムよりも遠くまで前進〉……などという離れ技に、少しくらいは指先が届いているのでしょうか。

そして、死に対して死を差しむけるまでの、〈ラディカルな同語反復〉……。百億くらいに達しそうな個体数を誇る、繁栄している人類らの中の一匹の生命ひとつぽっちたちを、いかに用いましょうか?