われらがヴェイパーウェイヴの、その主要なアーティストのひとりである、《haircuts for men/ヘアカッツ・フォー・メン》さん(☆)。

この人こそが、この記事の主題であり主役です。ですので、まずそこを軽くご説明します。

このヘアカッツさんのバイオ的な部分は、米ハワイ州ホノルル在住の、本名がアンドレ・マクシミリオン(Andre Maximillion)さんであると、伝えられています。

ですが、その真偽は不明ですし、かつ、どうでもいいことでしょう。

では。ヴェイパー制作者としてのヘアカッツさんは、2014年、そのフルアルバム第1弾『テロカセット』で、すでにかなりきわまっています。

ヘアさん独特の、ゆるく眠くイージーなサウンド構成が、ほぼそこで成立していたと見うるます。

かつこのときから一貫して特徴的なのは、アルバムアートおよびニホン語による曲タイトルたちの、意味不明瞭&何やら不穏なフィーリング。匂わせるのは死と暴力と喪失、そしてゲイめいてビザールな性行為らです。

たとえば『テロカセット』の第1曲のタイトルが、「あなたが死ぬ時に奇跡が起こります」というのですが……。だから何……。いやな感じ……。ちょっと分からなくて、めまいがしますけれど……。

しかしこういった部分らがまた作品の要素として、意味ではないが〈効果〉をなしていることは、後述されます。

そうした……。ヘアさん作品らの繰りだしてくるわけの分からないニッポン語(もどき)については、いちいち引用すると、私のめまいがたいへん! そこで、ご興味のせつに、各自で見てみてください。

では、サウンドのところに戻れば。2014年の最初期ヘア作品たちは、その素材らにおいて、エレクトロニックな要素が目だっていました。

それが2015年には、ジャジーでファンキーでラウンジーなものらへと、サンプル選び(sample curation)の傾向がシフトします。

──さあ、ここからが全盛期です!

その2015年から19年あたりまでのヘアカッツ作品らには、期待される一定水準以下のものが、何もありません。そのほとんどが、秀作や傑作らに他ならぬっと考えています。

しかしひとつ、それらの中でもよすぎて死にそうと私が思うのは、『ダウンタンブルと死にます』(2016)です。このタイトルはEPとして出てから拡充され、のちに全12曲のアルバムとして定着しています。

さて、そういう〈全盛期〉があったわけですが──。そして今後、また別のヘアカッツ全盛期が始まるのでしょうが──。

しかし。困ったことは、ヴェイパーウェイヴの内部的に、ヘア作品たちを収納する適切なサブジャンルがない、ということでした。そんなには変わったことをしていない感じなのに、他には類のない独自なフィールが、みょうにあったでしょう。

しょうがないので構成要素らを見て、ジャジー・ヴェイパーとかヴェイパー・ホップとか、呼ばれていたと記憶します。後者の分類は、まれにですけどヒップホップ的要素らがあるので。

そして2020年──ここにおいて、大変動です。

いまはもうヴェイパー界でも有数のポピュラリティを誇るアーティスト、《Macroblank/マクロブランク》さん……(☆)。

この人が2020年6月、傑作アルバム『絶望に負けた』でセンセーショナルなデビューを飾ります。

そしてそのスタイルがヘアカッツ作品たちの、完ぺきなるパスティーシュだったのです。サウンド/グラフィック/何か憂うつな感じのニホン語タイトルら……というフルセットで!

やがてこのマクロさんのスタイル──〈全盛期ヘアカッツさんのスタイルのパスティーシュ〉であるものたちが、ヴェイパーのいちサブジャンル《バーバー・ビーツ/Barber Beats》と、名づけられます(★)。

もとのオリジナルがヘアカッツ=床屋さんだったので、その派生物たちが〈理髪店ビート〉だと思われます。

しかもマクロさんの大ブレイクに続き、2020年後半から現在の23年まで、とんでもない数の理髪店ビートの新人たちが、全世界から続々と、登場しつづけています。

かつそのかなり多くのものたちが、一定以上の好評を博しまして……。よって、この3年間ほどのヴェイパー界でもっとも活気あるサブジャンルだと、理髪店ビートはなっているのです(☆)。

そうしていまは理髪店ビートと呼ばれる、ヘアさんが開発なされたヴェイパーの、いちスタイル。

その有するはかり知れないポテンシャルに気づき、いち早く大胆&真しにそれを追求していったのが、マクロさんだったのでしょう。

そしてマクロさんの大成功を見た上では、もう《コロンブスの卵》みたいなもので、ヤる人たちは続出するでしょう。その方法とスタイルで、結果としてはおおむね、いいものが多くできていますから。

いちじは〈他には類のない独自なフィール〉を持つ……と思われたヘアカッツさんの作風が、意外にトレース可能であると露見したのです。

また。あたりまえなんですが、理髪店ビートもすでに第四波や第五世代くらいのアーティストらが出てきていますけれど、別にパスティーシュの模倣のさるまねをするエピゴーネンだとか、そういう差別感情はありません。作品らがよければいいです。

──ただし。理髪店ビートがそのように大盛況ですが、しかしいまや〈床屋の神〉かのごとくなったヘアカッツさんには、あまりそれが関係ないんですよね。

理髪店ビートはヘアさんの模倣から始まったものですから、ヘアさんの作品らもがバーバー・ビーツであろうと、つい言ってしまう人もいるようです。

ですが、その呼称をご本人が望んでいないようでもあり、いちおう不適切だと考えておきます。

そこで。この場では記述の便宜上、〈床屋系ヴェイパー〉という呼称で、ヘアカッツさんと理髪店ビートらを、ゆるく一括します。

そして。理髪店ビートの波に乗ることを拒んだ感じのヘアカッツさんは、2023年、新レーベル《GENOM Records》を設立(☆)。

そして彼本人もまた、新作らについては、ステージネーム《GENOM》を用いていきそうな姿勢を示しています。

そしてそのゲノム名義の最新アルバムが、23年10月の『第二十七の室』。全10曲・約49分を収録。

アルバムアートの傾向をがらりと変えていますが、しかしサウンド的にはヘアさんの、あの〈全盛期〉の床屋系ヴェイパーです。

〈やっぱり……これが……これがいいんだよな……!〉と、すでにオールドファンみたいになっている私を、それは実に悦ばせています。とても、スムースでイージーで、絶・コンフォート!

そして、がしかし。あまり皮肉っぽさやニヒリズムなどを感じさせなくなったのが、あの時期の作品らとの違いかも知れません。

という、ヘアカッツさんに関する概要を前置きとして……さて、です。

さて、この床屋系ヴェイパーについて。私は一貫して深い興味と強いラヴ感情をもちまして、この場でもかなり多くしつこく、ご紹介してきました。

にもかかわらず、その妙味のあるところのコアを、うまくご説明しきれた気などはしていません……!

と、そんなところへ、ことし2023年6月です。在フランスのアーティストと伝えられる《ゆPlateformeゆ》さんがツイッター(現・X)に、とてもシャープな見方をポストなされたのです(☆)。

ヘアカッツ・フォー・メンは、ヴェイパーウェイヴの《美学》原則の完ぺきな例である。音楽はオリジナルではないが、アートワーク、アーティストのアイデンティティ、トラックタイトルが生み出す神秘性のおかげで、〈体験〉はまったく異なるものになる。

道徳的であろうとなかろうと、それは魅力的だ。

ヘアカッツさんの作品らにおいては、あのスムースなサウンド“だけ”が、どうこうではない──ということです。このことはまた、《ヴェイパー美学》の原則でもあるとも見うるわけですが。すなわち、サウンドにあわせ……。

はっきりした意味や意図などのつかめない、ときとしては相反するニュアンスをつきつけてくる、神秘的であり挑発的でもあるアートワークやことば要素ら。それらの“すべて”があいまって、私たちリスナーの〈体験〉を構成します。

ついでに見ておけば、〈アーティストのアイデンティティ〉ということ。別にご本人のパーソナリティなどは気にしませんが、しかしアーティストであるなら《作品系列》のコンテクストを作っているわけで、それは鑑賞の前提となるでしょう。

そして、それら“すべて”の形づくる〈体験〉らが、きわめて魅力的なのです。

であるので。意図や意味らがなぞめいて、挑発を感じるところもあるが、はっきりはしない、とか……。かつ、各要素らの示すニュアンスが相反していそう、とか……。そういう点らの“すべて”を含めての《アート》で、それらはあるのです。

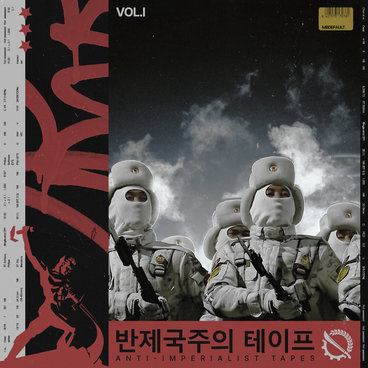

であるので。在アルゼンチンのアーティストと伝えられる、理髪店ビートの《modest by default》さんを、すでに何度かご紹介しておりますが……(☆)。

そして、そのサウンド面は、きわめてソフトで慰安的でスムースであるにもかかわらず……。

あわせてモデストさんのアルバムたちには、グラフィック面やことば面らにおいて、反・帝国主義のゲリラ闘争をあおっているようなたたずまいが、とても強くあります。これは感じないではいられません。

そのように、相反するめいた要素らが、同時に提示されておりますけれども。

だが別に、むりをしてそれらを〈共約〉し、ひとつのテーマやコンセプトのあることを想定する“必要”は、とくにないわけです。

矛盾は矛盾のままでよく、そのアンビバレンツもなくないふんいきを、そのまま愉しめればいいのです。現に多くのヴェイパー・ファンが、それを実行していますように。

このような、ヘアカッツさんに始まった床屋ヴェイパーのなぞ的性格を、私としては〈スフィンクスの微笑〉とも呼んでみたい──そんな気がしています。

スフィンクス&モナリザさんが、へんに混じっておりますが。それもまた、意図的な矛盾の提示です!

しかも、です。私がさらに、尊みを強く感じさせられますのは……。

見てきたような卓見をお示しなされた《ゆPlateformeゆ》さんは、床屋系にかするようなヴェイパーの作者では、おられません。

ではなく、むしろ……。アンビエント・ノイズにもやや近いような、ドローン的スタティックなヴェイパー/ドリームパンクのアーティストとして、高く評価されつづけています(☆)。

そして。そういう違った立場からのご発言だからこそ、そのご卓説の深さや鋭さも、いや増して思えるのではないでしょうか?

──と──。いうことを皆さんにお伝えしたいとは、その6月から、ずっと考えていたのです。

ですがしかし、〈このブログってヴェイパーにしても床屋系の話ばっかり……みたいかな?〉……などと、思うところもあって。それでひとまず違うことらを考え、この話題は、大切に寝かせていたのですが。

……ではありながら。いま現在このように、“またもや”のヘアカッツさんおよび床屋系ヴェイパーへの賛美を、涙のインクでつづっています。まあ、うそは何ひとつ書いていませんので、ひとまずは許されよう、と信じつつ。

しかるになぜ、いま現在、それをしているかと申しますと。

このことがまた、“またもや”なのですが……。

床屋系ヴェイパーに対する、“またもや”の逆風が、いま弱くなく、感じられているからなのです。

そもそも。ヴェイパーウェイヴの“すべて”について、著作権だか何だかの〈問題〉が、なくはあるまい──と、どこかの世間では言われているようです。

そして中でも、とりわけ床屋系のヴェイパーは、その問題とやらを指摘されやすい傾向が──。ということもまた、何度もここで申しあげています(★)。

さきほどの引用中、われらの《ゆ♨プラ♨ゆ》さんは、〈“道徳的”であろうとなかろうと〉……ヘアカッツさんの作品らは魅力的だ、と申されました。

それを私はちょっと改変/拡張し、〈“合法的”であろうとなかろうと〉……床屋ヴェイパーはたいへん魅力的だ!……とも述べたいのです。

ああ、もとをただせば、今ブログ……。ヴェイパーの関係のかってに押しかけ広報係みたいな気もちをもって、細ぼそと継続してきていますけれど。

その、ちょっとまじめに書いた記事の第一弾が確か、去る2018年……。ヘアカッツさんの作品らの、Bandcamp(以下では“B・C”)からのテイクダウンという〈事件〉のお話でありました。その原因はやはり、著作権みたいなことのクレームでした。

そしてこの件は、いまにして想えば、〈シーン激震!〉くらいのインパクトをもって、受けとめられたようです。このときはヘアさんが少し過剰に反応なさって、クレームに関係ない作品らが大部分である“すべて”を、一時ですけれど自発的に取りさげたので。

……で、それからの展開。はっきり明確なクレームを受けたヘアさんの数曲は、B・Cには存在しなくなり(……と、いうことにしておきましょう!)。

がしかしその他の楽曲たちは、めでたく(?)ふっかつをとげた……と、理解いたしております。

そして、それから。いま想いだせる限りの、やや似たようなテイクダウンの件ら──。

──たとえば。一時はきわめて有力なレーベルであった《DMT Tapes FL》(★)、また床屋系ではヘアカッツさんに次ぐヒーローのマクロブランクさん、そして傲岸不そんのベテラン・ヴェイパー者である《OSCOB》さん……。といった各位が、類するうき目に遭っています。

そして。そうした事案らのたびにヴェイパーの〈シーン〉は多少ならず浮き足だち、〈こんなでは、やっていけるのだろうか?〉という疑問が、多くの人から提示されました。

……にも、かかわらず……。

にもかかわらず、近ごろの現在まで、何となくですが〈やっていけて〉いることが、私にも実にふしぎです!

それにしたって、そんなにまでは商売にする気がないとすれば、B・Cからヴェイパーが完全追放されたところで、どうということはないでしょう。

作品らの〈共有〉ができる限りのプラットフォームらは、他にいくらでもあるような感じでありますし。現にそれらが、小さく活用されており。

ですけれど、B・Cがヴェイパーのほうから見て、現状ではべんりすぎるんですよね! できることならこの現状は、維持したいところでしょう。

そして“またもや”、この9月の下旬です。

“またもや”でマクロさんが、何か著作権方面のクレームによるようで、彼のB・Cページの全体を、いきなりテイクダウンされてしまいました。そしてその復活へのきざしが、このたびは、ぜんぜん見えないようなのです。

そこでひとつの対応としてマクロブランクさんは、違う名義のB・Cページを立ちあげ、そこに作品らを移しました。

だがそちらもまた、いま現在は、コンテンツが存在しなくなっています。彼の作品らそれ自体は、また違うサーバから入手が可能でありますけれど(☆)。

……アンビエント・ヴェイパーの傑作アルバムだと私が考える、『宇宙ステーションV』(2021)……。それがかつて、B・Cからテイクダウンされたときの作者・OSCOBさんの申されようを、私は愛しています(★)。

もとサンプルの作者である彼らには、オレの作品とかのテイクダウンを求める権利があり、それを行使しているだけさ。異議を申したてるつもりはないね!

まあ、どうせ半年もしたら同じものをまた、どこかにアップロードしてこましたるからなあ、ゲッヘヘッヘヘヘッ

あ、いや。ゲヘヘヘッとまでは言ってなかった気も少し、しますが!

だがしかし、こともあろうに《ヴェイパーウェイヴ》なのですから、この態度がいいのです。勝たなくてもいいが、しかし負けっぱなしではなりません。

ともあれ。マクロさんのことも深く心配していますが、そこからまた……。

この10月の12日、現在から見て一昨日です。

……これも傑作であるヘアカッツさんのアルバム、『パステル勾配』(2015)。スタイル的にはエレクトロニック期からジャジー/ラウンジ期への過渡的で、やや混じっていますが、それにしても個々の楽曲がいい!

……そしてその、アルバムアートの美しいイラストはどなたによるものか──むろんヘアさん自身によるとは誰も思っていない──ということが、ニホン語のツイッターで話題になりました(☆)。

この絵については私も強く気になっており、以前けっこう調べた気がしますが、しかし分からなかったこと。

ところが──。何やらお詳しいらしい人がその話題に乗ってきて、ついに作者の判明したらしいまでは、きわめてめでたいことです! イェイッ。

ですけれど。作者であるらしきイラストレーターさんが、このヘアカッツさん(および私ども)のおとくいである既存素材の流用について、あまりゆかいではおられないようなのです。

まあ、それはそう……なのでしょうか?

そのペンネームを〈七癖みり〉と言われるイラスト作者さんに、私はふたつのことばを、いま贈りたいと思うのです。

まずはありがとう、そしておめでとう……と!

とは、まず。全般的にヘアカッツさんのアルバムたちのカバーアートには、ゲイ的なニュアンス(および、B&D/SM)を含むものらが、多いのですが。

それらの中でも、少年同士の愛を示唆するような『パステル勾配』のカバーは、とくに美しく、とても印象的なものであると、〈シーン〉できわめて高く評価されているでしょう。

私にしても、それを愛してきたわけなので。ほんとうに感謝の念が、強くあります!

かつまた。アルバム自体が傑作として高い評価を得ているので、そのカバーを飾るイラストもまた、全世界の人々により、うれしく広く親しまれるにいたっています。

まあそもそも。グーグルの画像検索を通したりしても、そのイラストは、ヘアさんのアルバムを飾っているものとして“のみ”、広く世界によって認識されている感じです。どういうわけか。

そして。作者のお名前こそ出ていませんが、お作品がそうした大きくポジティブなポピュラリティを得られたことを、心から、私はことほぐのです!

ああいや、これでもし、アルバム『パステル勾配』が凡作や駄作などであったとしたら、“こんなこと”を晴ればれと申すのは、少々ですがむずかしくあります。

ですがさいわいにしてそれは、床屋系ヴェイパーの初期に輝く傑作です!

ゆえにそのカバーに採用されていることは、ひとつのすてきな作品のきらめき栄誉であると、言いたてることが大いにたやすく可能です。

──と、やはり〈作品の力〉がけっきょくは、ものを言うようです。と思います。

──と、そういうことですから。

いつも申しておりますが私たちのヴェイパーウェイヴは、つねにいいことだけをしか、していません。ほんとうにすばらしいものです。

とはいえ。それを万人すべてに“理解”せよ、などとはとても、申せません。何ものかによって選ばれた、相対的には少数の“われわれ”だけの、特異なお愉しみ……で、それはあるのかも知れません。

が、しかし。その大いなる崇高な価値がもし分からないとしても、それ自体は別にかまわないので、ただ放っておいてくださればいいような気がしますね!

なぜならば──。

もしもヴェイパーウェイヴがこの世から、まさに立ちのぼった水蒸気のごとく雲散霧消したとしても──いやいずれ遠くはない未来、《世界》の道づれとしてヴェイパーもまた消滅するのでしょうが──しかしその分だけ、どなたかがより幸福になることなどは、ないからです。

それによって、この哀しみに満ちた世界の哀しみが、また少し増えるだけなのです。そのとき、スフィンクスのなぞを示す笑みは、苦笑か嘲笑へと変じるのでしょう。

haircuts for men: パステル勾配 lp (2015) - The smile of Sphinx… Again!

[sum-up in ԑngłiꙅh]

haircuts for men (hfm) continues to be one of the most controversial vaporwave artists. He is the root of the current thriving barber beats scene. I have consistently appreciated him here and elsewhere on…

And in June of this year, French artist ゆPlateformeゆ gave a wonderful insight into hfm on Twitter (☆).

Haircuts for men is a perfect exemple of the "aesthetic" principle of vaporwave. the music isn't original, yet the EXPERIENCE is completely different thanks to the mystique created by the artwork, artist identity & track titles.

Moral or not, it's fascinating.

In other words, hfm is not trying to convey something with sound alone, but with artwork and verbal elements that are both mysterious and provocative, with nuances that are sometimes contradictory, with no clear meaning or intent. All of these "all" together constitute our listener's EXPERIENCE.

And that EXPERIENCE is extremely fascinating!

There are some contradictions, but we do not need to try to synthesize them, but rather enjoy the mysterious atmosphere.

This is the character, which has been passed down from hfm to Barber Beats. I would like to call it "The Smile of Sphinx".

By the way. Although hfm continues to show its outstanding talent in the combination of such elements, it can be said that the existing materials used for each of the elements are still noticeable in their original form.

The works of Barber Beats, which followed, also inherit this characteristic. Therefore, the "provocations" of vaporwave's characteristic are too conspicuous and are likely to be attacked by society.

So, in fact, the founder and head artist of Barber Beats, Macroblank, is currently facing a difficult situation: in late September 2023, his Bandcamp page was taken down, apparently due to some kind of copyright claim. There is no hope of recovery still, it is very worrisome.

On the other hand, on October 12, there also was a small commotion on Twitter in Japanese.

『パステル勾配 / Pastel Gradient』 (2015), one of hfm's early masterpiece albums. The bewitching boys depicted in the illustration of the album art may have caught many people by surprise and enchants.

However, for a long time, the source and artist of these beautiful illustrations were unknown. But now, someone with knowledge of the artist has found out who the one is.

This in itself is a rather happy development. However, the problem is that the author of the illustration has expressed displeasure at hfm's unauthorized appropriation of their work.

However, I would like to send two words to the illustrator now.

First, "thank you" then "congratulations to"…!

First. In general, many of the cover art for hfm' albums have gay (and B&D) nuances.

And among them, the cover of "Pastel Gradient," which suggests love between boys, is particularly striking and is highly appreciated by the scene.

I, for one, have loved it. I am really grateful!

And. The album itself is a masterpiece, and the illustrations that decorate its cover have become widely and happily familiar to people all over the world.

And… Although the artist's name is not mentioned, I would like to congratulate the one on the fact that their work has gained such a large and positive publicity.

However… If the album "Pastel Gradient" were a mediocre or a bad work, it would be a little difficult to say those things.

Fortunately, however, it is a shining masterpiece from the early days of hfm works! Therefore, it is very easy to say that its appearance on the cover is a great honor for the work.

And so it is.

As we always say, our Vaporwave is always doing only "good". The wonderful thing indeed!

However, I can't say that everyone should "understand" it. It may be a unique pleasure for "us" chosen by something…

But. If a one do not understand its great and sublime value, that in itself is fine, but I think he should just leave VW alone!

Because…

Even if vaporwave were to dissipate from this world like a VAPOR rising into the air ─ and in the not-too-distant future, VW will also disappear as part of the "world" ─ there is no way that anyone will be happier for it.

It will only add a little more sorrow to this sorrowful world, too. At that time, Sphinx's enigmatic smile will turn into a wry or a sneer.